卒業式のリハーサルをおこないました。

1年生から5年生は、6年生が威風堂々のピアノに合わせて入場する様子をチャペルで見守りました。

讃美歌やお祝いの歌や校歌を歌うときは、卒業生はチャペルで、在校生はホールで歌い、校舎中に素敵な歌声が響き渡りました。

2023/03/15

学校生活

卒業式のリハーサルをおこないました。

1年生から5年生は、6年生が威風堂々のピアノに合わせて入場する様子をチャペルで見守りました。

讃美歌やお祝いの歌や校歌を歌うときは、卒業生はチャペルで、在校生はホールで歌い、校舎中に素敵な歌声が響き渡りました。

2023/03/10

学校生活

卒業祈祷週5日目、最終日です。

毎回、登壇する登壇する児童とチャプレンの先生がお祈りをして準備をしていました。

今日は、1年生の可愛らしい特別讃美歌でした。

6年生のお話のあと、卒業していく6年生が全員で特別讃美歌をしました。

6年生特別讃美歌歌詞

「君だから素晴らしい」作詞作曲 佐藤賢二

人と自分を比べてばかり 今の自分に自信なくても

主はきみを どんなときも 必要とされている

イエスを愛する仲間として どんな時でも思い出そう

主のみ名で励まし合える 友だちがいることを

共に主の愛を 分かち合うために

イエスは君を選ばれた 君にしか届けられない人々が待っている

共に主の愛を分かち合うために イエスはきみを愛された

主が命を注がれた 君だからすばらしい

2023/03/09

学校生活

特別讃美歌は2年生。お休みの子がいたりと少ない人数でしたが大きな声で讃美しました。最後は歌詞を少し変えて卒業生にエールを送りました。

6年生のお話は自分の今までを振り返り、自分の言葉で語ってくれるのでとても心に響きます。

お話を聞いたあとの祈りの組では、お話の感想を書くだけではなく、お話してくれた6年生にメッセージを書いたりもします。

2023/03/08

TOPICS

久しぶりに保護者会によるミニ給食サービスが行われました。

6年生の卒業をお祝いするメニューとして、紅白白玉と桜のお吸い物、グレープフルーツの寒天ゼリーを作ってくださいました。

それぞれご家庭で用意してくださったお弁当にお吸い物とデザートの豪華なランチタイム。温かいお吸い物はお弁当との相性もばっちりでお代わりする子がたくさんいましたよ。

ご協力くださった保護者のみなまさありがとうございました。

2023/03/07

学校生活

来年度の児童会役員を選ぶ選挙をおこないました。

2022年度後期の児童会会長の挨拶から始まり、立候補者が一人ずつ演説するのをチャペルやそれぞれの教室で聞きます。どの候補者も新6年生、新5年生になったかのような、堂々としていて説得力のある演説でした。

演説の後に投票用紙に記入しました。

役員に選ばれた児童も、選んだ児童も、みんなで協力して学校をより良くしていけたらいいですね。

2023/03/07

学校生活

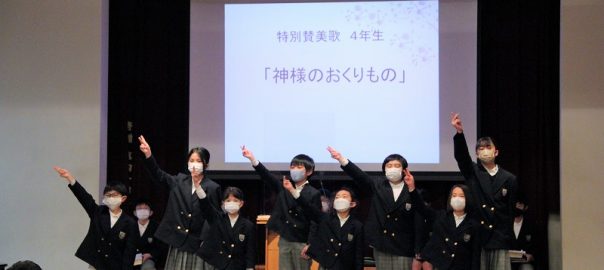

祈祷週は讃美歌を歌うことから始まります。たくさん讃美して心を神様に向け、特別讃美歌(今日は4年生)を聴いてからお話を聞きます。

お話のあとには、ファミリー(縦割りグループ)に分かれてお祈りの時間を過ごします。祈祷週のしおりに今日聞いたお話の感想を書いたりもします。書き方がわからなくなると、上級生が優しく教えてくれます。

2023/03/06

学校生活

6年生による卒業祈祷週が始まりました。

特別讃美歌は5年生。お話ししてくれた6年生は、それぞれ自分が経験したことから神様の存在を証してくれました。

お昼休みには自主参加の祈りの組があります。

それぞれチャペルでお祈りし、名前を書いた祈りのカードをボードに貼り付けていきます。月曜日の大きな花が完成しました。

2023/03/03

校長室

『何のために学校がある?』

学校は何をするところ? 何のためにある? と問われたとき、どのように答えるでしょうか。将来のために勉強する場、学問によって身を立てるための場、自己実現の場・・・などと答えることができるかもしれません。そして更に、三育では聖書の教えを通して、一人一人が成長するために学ぶ場、と答えることができます。

三育が目指す教育がどのように子どもたちに伝わり、意識されているのかを確かめたいと思い、卒業を間近にひかえた6年生にインタビューしてみました。

質問:「あなたにとって三育小学校はどんな存在ですか?」「自分にとってどんな意義がありましたか?」

答え:

「神様とつながり、神様と近づけた」

「心の支えとなる聖書を学べた」

「終末と言われる時代に神様の存在を知り、再臨を信じることができた」

「神様を第一にすることでみんなと仲良くなれたり交われたりした」

「これからも生きていく上で大切にするべきものを聖書から学べた」

「自分を自分のまま認めてくれた、ありのままでいいと思わせてくれた」

「同じ信仰と価値観をはじめて共感できた」

「友だちと神様と深く交われた」

「友だちと先生が大切な存在」

「ここで学んだ英語や音楽、聖書を、これからも活かすことができる」

他にも答えてくれた人がいますが、どれも深く自信に満ち、多くの児童が聖書や神様についての答えでした。だれもが即答でした。そして、私自身が励まされた答えでした。今年も予定されている卒業祈祷週では、もっと詳しく、深く、6年生が語ってくれることでしょう。

今世界中の様々な分野でSDGs(持続可能な開発目標)が取り組まれており、教育の分野でも教科書や教材で扱われています。最近読んだ本にもSDGsがべースとなった考え方「教育や学校は平和のためにある」「教育や学校において誰一人置き去りにしない(Leave no one behind)」といったフレーズがありました。(参考:『子どもたちに民主主義を教えよう』あさま社)

歴史上、かつて日本もそうであったように、教育や学校の目的が、全体主義や戦争に導くために存在し、悲しい歴史として刻まれてきたことがありました。現在も戦争をしている国々では、それが続けられているかもしれません。

世界中の多くの学校が平和教育を取り入れ、教育活動やカリキュラムの一つとして取り組んでいます。しかし今、「学校が平和のためにある」といった考え方を多くの教育の専門家や関係者が述べています。私たちの学校もそのようでありたいと思います。

先のインタビューの答えにあるように、平和の基である神様の存在を知り、尊び、神様の言葉(聖書)から多くを学んだ6年生たちは、世界に通用する人物であり、世界で活躍する人物となると言っても過言ではありません。彼らの将来が楽しみです。そして、試練や困難の時には神様の助けによって乗り越えていくことを知っている彼らの姿はとてもたのもしいです。

卒業していく6年生の将来のためにみんなで祈り、応援していきたいと思います。

「あなたの御言葉(聖書)は、わたしの道の光、わたしの歩みを照らす灯。」詩編119:105

ご家庭の上に神様からの祝福が豊かにありますようお祈り致します。

校長 小原義信

2023/03/03

学校生活

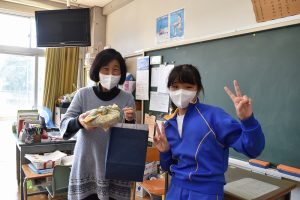

6年生がお世話になった先生方のためにお弁当を作ってくれました。

どんな中身にするのかみんなで相談し、ランチョンマットも手作り。

それぞれが手分けして手際よく仕上げ、先生方に感謝の言葉と共に手渡ししました。

美味しいお弁当、感謝の言葉がつづられた寄せ書き、手作りのお味噌、それぞれの先生の好きな聖句が書かれたタンブラーなど本当にありがとうございました。