cioccolatiniの方々をお迎えして音楽鑑賞会を行いました。

たくさんの楽器を楽しそうに演奏する様子と綺麗な音色に引き込まれていました。

二胡という楽器には蛇の皮が使われているとか、マリンバを演奏するためのマレットにはたくさんの種類があるとか、クイズ形式でたくさんの知識も増やすことができました。

サンドペーパーをこすり合わせて出る音で汽車を表して演奏など1時間があっという間に感じる演奏会でした。

2022/07/20

学校生活

cioccolatiniの方々をお迎えして音楽鑑賞会を行いました。

たくさんの楽器を楽しそうに演奏する様子と綺麗な音色に引き込まれていました。

二胡という楽器には蛇の皮が使われているとか、マリンバを演奏するためのマレットにはたくさんの種類があるとか、クイズ形式でたくさんの知識も増やすことができました。

サンドペーパーをこすり合わせて出る音で汽車を表して演奏など1時間があっという間に感じる演奏会でした。

2022/07/15

学校生活

今日は児童会の役員さんたちが考えた遊びをみんなで挑戦しました。

まずは二人で協力してボールを運び、ファミリー(縦割りグループ)ごとにタイムを計ります。お手本の役員さんの様子をしっかりと見たあと、さっそく始まりました。身長差がある1年生と6年生のペアはゆっくり慎重に運んでいましたが、上級生になってくるとスピード感あふれる競技になりました。

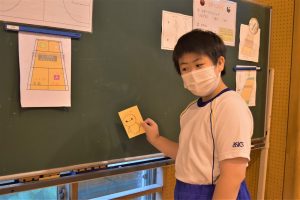

次は校内での宝探しです。児童会役員の5,6年生が前日の放課後に隠したカードを一人二枚まで見つける遊びです。カードのキャラクターごとに得点が決まっています。

全ての合計点が一番高かったファミリーが見事優勝しメダルをもらっていました。

1年生から6年生までみんなで協力して楽しく遊ぶことができました。

2022/07/08

学校生活

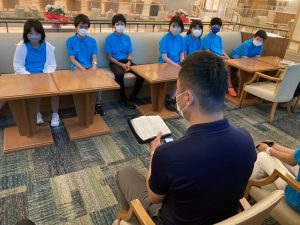

6年生が修学旅行の報告を行いました。来年修学旅行に行く5年生はチャペルで、それ以外の学年は教室でテレビ画面を通じて聞きました。みんな真剣に聞き入っていました。クイズもいくつか出され、楽しい時間を過ごすことができました。

2022/07/06

学校生活

1年生は生活の時間に、系列の亀甲山教会にある池へザリガニ釣りにでかけました。

校長先生が運転するバスに乗り「このバス初めて乗った!」「ザリガニたくさんつれるといいな」「教会初めて行く!」とウキウキしながらお話しをしていたらあっという間に教会に到着しました。

みんなで釣竿を持って記念撮影し、チャプレンの高橋先生も一緒にザリガニ釣りを楽しみました。

今年はみんな釣るのが上手で一人で二匹も三匹も釣っていました。

楽しい思い出がまたひとつ増えました。

2022/07/05

学校生活

1年生と2年生の交通安全教室がありました。自転車に乗る時や、横断歩道を歩いて渡るときの注意事項をおまわりさんやDVDから学びました。

自転車に乗る前に、安全に乗れるかどうか自転車の点検をすること。

車道の左端を走ること。小学生などの子どもは歩道を自転車で走っても良いが歩いている人が優先であることなどを学びました。

また、二人乗り、二列並んでの走行はしない。暗い時にはライトをつけて走ること、傘をさしながらの運転をしてはいけないことも覚えました。

最後にチャペルから続く横断歩道を渡る練習をして、教えて下さったおまわりさんにお礼をして教室に戻りました。

2022/07/01

学校生活

金曜日はファミリー(縦割りグループ)でお掃除をする時間があります。コロナ禍で約2年間ファミリー掃除をお休みしていましたが、久しぶりに今日から再開しました。縦のつながりも大切にしているのが三育小学校です。

上級生が下級生にお掃除の方法を教えながら、楽しくお掃除して学校がピカピカになりました。

2022/06/29

学校生活

三日目は、鴨川シーワルドと系列校の三育学院中学校の訪問でした。

最終日の朝も、礼拝で一日が始まりました。霧の海を背にして外での礼拝でした。

鴨川シーワールドは、オープン時刻と同時に入場し、各ショーを順に観て回りました。

特にシャチショーにはとても圧倒され、水しぶきもたくさん浴びました。

午後は、系列の三育学院中学校を訪問して、懐かしい先輩に会ったり、中学生の聖歌隊の讃美歌を聞いたり、一緒にスポーツの体験をしたり、交流を深めました。

あっという間の三日間でした。体調を崩すこともなく、元気に帰ってきました。

2022/06/28

学校生活

二日目の行程

朝は早くから礼拝して一日を始めました。

午前中は、ADRA Japan(三育系列のNPO法人)訪問と国会議事堂見学でした。

午後は千葉県にある系列の光風台三育小学校の訪問と交流でした。

ADRA Japanでは、世界中の紛争地や貧困地域での活動が紹介され、私たちの身近なこととどう結びつけていくかといった問題提起がありました。一日目の平和館での学びにつながっていました。

ADRAの事務所のある建物はSDA東京中央教会があり、数年前まで横浜三育小学校のチャプレンだった伊藤牧師が迎えてくださり、懐かしい再会となりました。

国会議事堂は、現在選挙中の参議院に行きました。普段テレビのニュースや中継でみるところを目の前に、いろいろな発見や学びがありました。

光風台三育小学校では、5,6年生が交流会を企画してくださり歓迎してくださいました。

ホテルに到着して目の前の海岸で貝類、カニなどを見つけて磯遊びを楽しみました。

夜も礼拝をして、修学旅行で楽しく安全に過ごせていることに感謝して一日を閉じました。

梅雨明けの暑い一日でしたが、みんな元気に旅行を続けています。

2022/06/27

学校生活

第一日目の午前中は、川崎市の平和未来館、かわさきエコ暮らし未来館を見学しました。平和と環境、私たちの暮らしが密接に関わっていることを学びました。

午後は水上バスに乗り、隅田川を浅草まで上りました。浅草では仲見世通りを歩きました。

夕方にはスカイツリーに行きました。夕焼けと夜景の美しい景色を楽しみました。

熱い一日でしたが、楽しく元気に一日を終えることができました。

2022/06/27

校長室

「讃美歌が聞こえる学校」

歌は、目に見えにくいものですが、人間にとっては心の深い部分に無意識に影響を与えるものです。子どものころに歌った歌は、大人になってもほとんど覚えており、学校で習った曲だけでなく、子どものころ聴いたり歌ったりしたドラマ、アニメなどの主題歌や歌謡曲、CMソングは、今も曲が流れればつい歌ってしまうこともあるでしょう。

音楽は、人類歴史において、文化や思想、知識を広めるのに有効に用いられてきました。学校制度が本格的に始まった明治維新後の日本の教育においても唱歌が盛んに用いられました。特に、言語活動や言語による理解が十分でない幼少期は、歌を用いて聴覚によって行われる活動が、読み・書きなどの視覚による教育活動以上に効果があり、現在も幼児教育からはじまって、教育全般にわたり歌は大事な役割を果たしています。

明治、大正時代の唱歌は、西洋から入ってきた讃美歌を替え歌にしたものが多くあったと言われています。曲は讃美歌、歌詞は儒教の教えによる道徳教育が唱歌になったものがいくつかあります。近代国家を急いで築くために、国民への教育が重視されました。公教育も私立学校も、海外からの文化や様式をとりいれ、替え歌としての讃美歌が用いられたり、讃美歌をそのまま歌うキリスト教の学校があったりと、讃美歌も教育に影響していました。

三育のどの学校においても創立以来、讃美歌が盛んに歌われてきました。礼拝や宗教プログラムに限らず、朝の会や帰りの会にも讃美歌を歌い、お昼のお弁当の前にも讃美歌を歌っていた時もあります。チャペルや音楽教室だけでなく、毎日いろいろなところから讃美歌が聞こえてきたのが三育小学校です。

コロナ禍になり、それらは一変し、この2年間全く子どもたちの歌声が聞こえなくなってしまいました。様々な活動が制限されたり、中止したりするなか、学校から讃美歌が聞こえなくなったことは、寂しいだけでなく、歌えないということが子どもの情緒や発達においても様々な影響があったのではないかと言われています。自分自身も、歌えない、歌わない、ことによる心の変化を自覚しています。

歌は、人にとってリラックス効果もありエネルギーを高め、人に生きる活力を与えてくれると、多くの音楽家が自らの活動を通して伝えてきました。人の精神と肉体は一体ですので、歌うことは自己の心身のセラピーにもなっていくということです。

そして、讃美歌を歌うということは、音楽活動にとどまらず、目には見えない人の深い部分に無意識に影響をあたえるものです。(宗教的には霊的なものといいます)

讃美歌を歌うことは祈ることと同じです。讃美歌を歌うことは聖書の言葉を全身で感じ、伝えることと同じです。

5月の後半頃から、学校では礼拝で讃美歌を歌うようになりました。そして、先週の祈祷週では学年ごとの特別讃美歌があり、集会前、全児童の讃美の時間がありました。学校に三育の本来の姿が戻りつつあります。まだしばらくはマスクをしたままの讃美ですが、あちらこちらから聞こえてくる歌声が、聞く者に心地よさを与えます。また、歌う者は活気にあふれています。

「キリストの言葉が、あなたがたの内に豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い、諭し合い、詩と賛歌と霊の歌により、感謝して神に向かって心から歌いなさい。」(聖書協会共同訳 コロサイの信徒への手紙3章16節)

ご家庭の上に神様からの祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。

校長 小原 義信