全校児童でリレーの練習をしました。

1年生の可愛らしい走りからだんだんと学年が上がるにつれてしっかりとした走りになっていく姿に子どもたちの成長を感じます。運動会本番に向けて毎日色々な種目に挑戦しています。運動会まであと少し!

2年生は生活の時間に野菜の苗を植えました。土づくりから準備を頑張ったみんなの愛情を受けて元気に大きく育ちますように。

2022/05/06

学校生活

全校児童でリレーの練習をしました。

1年生の可愛らしい走りからだんだんと学年が上がるにつれてしっかりとした走りになっていく姿に子どもたちの成長を感じます。運動会本番に向けて毎日色々な種目に挑戦しています。運動会まであと少し!

2年生は生活の時間に野菜の苗を植えました。土づくりから準備を頑張ったみんなの愛情を受けて元気に大きく育ちますように。

2022/04/29

校長室

運動会テーマ『ゴールの先の笑顔を信じて頑張ろう』

運動会は、地域によって違いますが、一学期5月頃から順に行われるようになってきました。以前は、1964年10月に開催された東京オリンピックを機に、秋の運動会が主流でした。それが、学校のスケジュールの事情や気候的な理由から、春へ移行された学校が増えてきました。

大人になって皆さんも、自分が子ども時代の運動会をなんとなく懐かしく感じるのではないでしょうか。今は、自分の子どもの運動会に、親のほうが張り切ってしまうことも珍しくありませんね。

今年も横浜三育小学校では新学期の授業がはじまってから、運動会の練習も同時進行しています。運動場から聞こえてくる鼓笛の演奏の音や和太鼓の音、ダンスのためのリズミカルなBGM、競技のスタート合図の笛や掛け声、「タッタッタッタッ」という足が地面をたたく音など、聞いている方もワクワクしてきます。時には日差しの強い時間の練習もありますが、暑い中、本当によく頑張っています。

今年も、新型コロナ感染予防のために、児童、保護者、教職員のみで運動会を行います。いつも教会の皆様や近隣の皆様に応援していただいていましたが、ご招待できず残念です。

運動会は文字通り体を使って個人やチームと競ったり、演奏や演技をしたり、仲間と協力してゴールを目指すといったものです。しかし時代と共に様変わりしてきました。

運動会の歴史は古くは明治時代にさかのぼります。海軍兵学校で開催されたのが、日本初の運動会と言われています。

その当時の海軍兵学校は、イギリス海軍式教育を導入しており、海戦や陸戦をまねた種目も行われるなど、当時の運動会は戦争や国の政策が大きく影響していました。日本が軍国主義や戦時下になると、運動会は、優秀な兵士を育てることが目的で行われていました。

現在の運動会は、体力向上と協力(協調性)を重点として開催されることがほとんどです。学校教育の中の大きな行事の一つである運動会は、戦闘訓練だった時代の流れとは違い、共にチームワークを築き合い、あるいは親睦を深め合う行事となっていきました。

今年度の本校の運動会テーマは「ゴールの先の笑顔を信じて頑張ろう」です。ゴールテープを切る喜びもあるでしょう。順位がどうであれ、頑張ったという達成感の「ゴール」もあるでしょう。演奏やダンスをやり切ったという喜びの「ゴール」もあるでしょう。また、応援している人たちが、どの競技でもどの演奏・演技でも、「ゴール」した子どもたちを見てその頑張りを喜ぶ笑顔もあるでしょう。

運動会前からその様子が想像できるテーマが選ばれたことを、私自身も嬉しく笑顔になります。

運動会で一位を取ったり、成功したり、うまくいったら、我が子はもちろん、お友達にも笑顔で褒めてあげると思います。一位じゃなかったとしても、うまくいかないことがあっても、「頑張ったね」「思い出がたくさんできてよかったね」と笑顔で励ましてあげてください。

「見よ、兄弟が和合して共におるのは、いかに麗しく楽しいことであろう。」

(口語訳聖書・詩篇133篇1節)

ご家庭の上に神様からの祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。

校長 小原義信

2022/04/25

学校生活

運動会にむけての練習も頑張っています。

全校児童で開会式と閉会式の練習をしたあと、順番に学年別の練習をしました。

1年生と2年生は大きな旗を持って曲に合わせて大きく振ります。

3年生と4年生は和太鼓です。気持ちを一つにして大きな音を響かせました。

5年生と6年生は鼓笛。楽器を持ち演奏しながらのマーチングも頑張りました。

今年度も入場制限がある中での開催となりますが、楽しく運動会を迎えられますよう祈っています。

2022/04/22

学校生活

チャペルで児童会主催の新入生と転入生への歓迎会をしました。2年生が作ったレイを1年生と転入生にかけてあげました。1年生と2年生はチャペルで、他の学年はそれぞれの教室で画面越しに歓迎会の様子を見ました。

歓迎会のあとはズーラシアにピクニックに行きました。1年生から6年生までの縦割りのファミリー別に行動し、1年生の希望を取り入れながら6年生が考えたコースをまわることが出来ました。お天気にも恵まれ、楽しい1日を過ごすことができました。

2022/04/15

学校生活

登校してから授業が始まるまでの時間、6年生が1年生のお世話をしています。

ランドセルの中身を片付け、制服から体操服に着替え、着てきた制服をハンガーにかけて所定の場所に持っていく。6年生も1年生の時に当時の6年生に教わりました。準備のできた子は6年生に本を読んでもらいます。6年生が穏やかなので、1年生もゆったりとした気持ちで接することができているようです。とても微笑ましい光景に心が温かくなります。

2022/04/12

校長室

「新年度へのチャレンジ」

4月に入り、学校の周辺の桜が満開となり、今週は、花びらが美しくひらひらと散っていく様子に変わっています。この時期にしか味わうことができない景色を楽しんでおりました。また、その様子は、進級する児童、そして新入生を祝い歓迎しているようにも感じ、いつしか登校してくる児童を想像しながら学校の玄関前から桜を眺めているときもありました。

春休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。コロナの感染がいまだに収まらない状況ですので、様々な気遣いもあった春休みであったかと思います。

さて、皆様にはいつも三育小学校の教育活動にご理解とご支援をいただき、ありがとうございます。皆様のご協力と神様のお導きのうちに、本日新年度をスタートすることができましたことを重ねて感謝いたします。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。保護者をはじめご家族の皆様方にも心からお祝い申し上げます。また、在校生の皆さんもそれぞれ一つ上の学年に進級し、新たな気持ちを持って新学期を迎えたことでしょう。三育小学校の児童一人ひとりが、今年度もそれぞれの可能性に向かって力強くチャレンジし、様々な学習活動を通して心身ともに調和のとれた発達を成し遂げていくことを期待しております。

ずっと前のことですが、東京に住んでいた頃にこんな場面を見ることがありました。

混んでいる地下鉄で、ある男性客が座れずに立っていると、一人の老婦人が乗り込んでくる姿に気がつきました。弱々しく立っている姿を気の毒に思ったのですが、譲る席はありませんでした。しかし、この老婦人の近くの座席に一人の少年が座っているのが見えました。少年は、まだ老婦人には気づいていません。しばらくして立っている男性と少年の目が合いました。そのとき、即座に男性は少年にニッコリとほほ笑みかけ、老婦人と少年を交互に小さく指をさし、指先をくるくる回しました。すると、少年は何のサインかすぐに気づきサッと立ちあがり照れくさそうに席を譲りました。男性、老婦人、少年の顔には笑顔がありました。こんな小さなサインに反応したことが、三つの大きな喜びにつながったのです。

三育小学校が、このような小さなサインに反応できるような少年少女で溢れる学校であるようにと願っています。

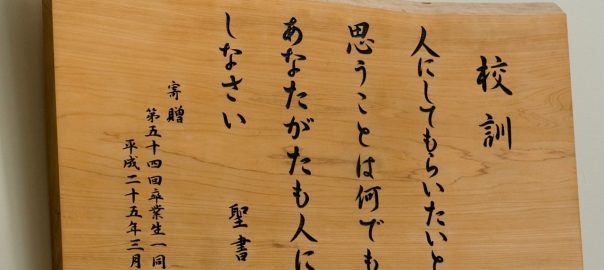

今年度も本校の校訓のもと、「イエス様のように・What Would Jesus Do?」という目標で教育活動を進めてまいりたいと思っています。

私たち一人ひとりは神様に愛されている存在です。神様によって愛され生かされている自分自身に気づくことで、周りを愛することもできるのです。小さなサインに気づくとは、愛する行為を実践できる姿ではないでしょうか。このことを教師も児童も聖書の教えを通して自覚しながら、教育活動に取り組んでいきたいと思います。

新入生にとっても、在校生にとっても新年度が素晴らしい一年となりますようにと願っています。ご家庭の上に神様からの祝福が豊かにありますようお祈り致します。

校長 小原 義信

2022/04/11

学校生活

2022年度入学式。

気持ちの良いお天気の中、第66回入学式が行われました。入学前からプリプライマリークラスで通った学校に、これからは毎日登校することができます。学年を超えてたくさんのお友だちができることでしょう。元気に通うことができますようお祈りしています。

2022/04/11

学校生活

2022年度始業式。

ひとつ学年があがり、新しい教室、新しい先生にドキドキしながらの登校だったことと思います。始業式の時に新しく赴任された先生方の紹介がありました。恒例の集合写真はシャロームのお庭をお借りして桜と校舎を背景に撮影致しました。

新学期も楽しく過ごせますように。

2022/03/23

卒業生

6年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

威風堂々で入場してくる皆さんの姿を見ながら、6年前、どんな姿で、どんな背丈で、どんな顔で、その当時の6年生に導かれながら入場してきたのかと想像していました。違う小学校で入学した人もその学校の大きな講堂に入場したかと思います。その時のことは覚えていますか?

114㎝、これは皆さんの入学当時1年生のときの平均身長です。ちょうど私のお腹くらいの高さです。今はどうでしょう。平均身長144㎝。既に150㎝を超えている人もいますね。30㎝の成長です。もちろん背丈だけでなく心も成長しました。知的にも精神的にも成長しました。

私は、皆さんとは一年間だけの関わりでしたが、この一年間でも変化している姿、成長していく姿、6年生らしい姿を横から見ていました。とても頼もしく思っていました。

今日を最後に皆さんの姿を見ることができなくなることはとても寂しいことです。私にとっては、たった一年でもそんな気持ちになるのですから、皆さんは6年間過ごした学校、一緒に過ごしてきた先生方やお友だちとお別れすることは、本当に寂しいのではないかと思います。でも、皆さんは新しい一歩を踏み出さなければなりません。新しいステージに立たなければなりません。

世界の状況が日に日に変わっている時代に私たちは生きています。ウクライナの状況も、報道を見るたびに心が痛みます。世界の平和をどのように実現していくか、皆さんが一歩踏み出したあと、それが大きなテーマであり、あるいは一生をかけての宿題なのかもしれません。

平和を実現するためには、神様が私たちを愛してくださっていることをいつも確認していくことです。それは皆さん一人一人が三育で学んできたことです。卒業祈祷週の話の中にも、それが表れていましたね。

皆さんが選んだモットーの聖句も、正にそのことです。神様に重んじられている自分自身を大切にし、身近な人を思いやり、愛し合うこと。私たちの身近な平和が、世界の平和につながっていくはずです。あなたのいる場所で平和を実現し、平和を築いていってください。

「私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神はあなた方と共におられます。」フィリピの信徒への手紙4章9節

この聖書の言葉を私から皆さんに花向けの言葉として贈ります。

保護者の皆さま、お子様のご卒業おめでとうございます。また、6年間の長きに渡り、三育小学校をお支え下さり、学校の教育活動にご理解とご協力をいただきましたことを心より感謝いたします。皆様と一緒に大切なお子様の成長を喜び確認しあうことができましたことを嬉しく思っております。皆様にお会いできなくなることも寂しいですが、是非これからも時には学校へ足をお運びください。歓迎いたします。

教室で静かにテレビ画面を視聴しながら卒業式に参加している在校生の皆さん。一緒に参加して一緒にお祝いしてくれてありがとう。大好きな、大切な6年生が卒業していくのはさびしいですね。でも、6年生から受けたこと、優しくしてもらったこと、素晴らしい伝統、6年生の姿を、在校生の皆さんがしっかり受け継いで、4月から新しい学校を築いていきましょう。

今日までこの6年生、この卒業生と関わってくださり、お支え下さった全ての皆さまに感謝いたします。そして今日まで守り導いてくださった神様に感謝します。

皆様のご健康とご多幸、祝福をお祈りし、また世界の平和をお祈りし、卒業生への言葉といたします。

2022年3月13日

横浜三育小学校校長 小原義信

2022/03/17

学校生活

1年間お世話になった教室も明日でお別れです。今日はみんなで大掃除を行いました。すっきり綺麗になったら子どもたちが楽しみにしていたお楽しみ会です。それぞれの学年ごとに楽しく遊ぶことができました。