春らしい穏やかなお天気の中、第63回卒業式を無事に終えることができました。

巣立っていった12名の卒業生たちがこれからも神様と共に歩んでいけるようお祈りしております。

2022/03/15

イベント

春らしい穏やかなお天気の中、第63回卒業式を無事に終えることができました。

巣立っていった12名の卒業生たちがこれからも神様と共に歩んでいけるようお祈りしております。

2022/03/08

学校生活

卒業式のリハーサルを行いました。今日は5年生もチャペルに座って見守りました。来年のイメージがつかめたかな?

本番と同じように凛とした空気の中、6年生は堂々とした態度で入場していました。チャペルでの式が終わった後は、各教室で見守っていた下級生たちも廊下に並ぶ6年生に挨拶の練習をしました。

本番まであと5日。神様が最後まで守ってくださいますようお祈りいたします。

2022/03/07

学校生活

『平和を想う』

世界中がロシアのウクライナへの侵攻に注目しています。この紛争ですでに、何千何百人もの兵士や一般市民が亡くなったと報道されています。ウクライナでは一般人が銃の使い方を学び、総動員令と称して成人男性はみな国に残り、他の市民は国境を越えて避難しています。小さな子供が泣きながら、父親を見送る姿がニュースの画面に映るのを見ると、こちらも胸が痛み、涙がこぼれます。このような悲惨な報道が毎日続いています。

三育の系列である、セブンスデーアドベンチストの教会、学校、病院が首都キエフをはじめ、ウクライナ国内の各地にあります。とても身近に感じますし、現地の方々の安全と無事のために祈らずにはいられません。

また、三育の系列の国際NGOアドラは、周辺国に避難したウクライナ人のために食料や衣服、衛生用品などを支援する方針ですが、物資が足りていないとのことです。まだまだ難民が増えていくことも予想されます。この状況を受けてアドラ・ジャパンは募金を受け付けており、多くの支援がすでに集まっているようです。それだけ日本においても関心が高いことが伺えます。

アドラ・ジャパンの働きをNHKが取材しました。(2月28日NHK「首都圏ネットワーク」放送分より)

『アドラ・ジャパンの事業部マネージャー杉本亜季さんは、「自分ができる募金というかたちで平和に貢献したいという人や、小額でも役立ててほしいという声が届いています。想定を上回る募金の額に驚きながらも感謝しています」と話しています。

日本にいながらできる支援について杉本さんは「寄付をしていただくのが一番分かりやすい行動の起こし方だが、ニュースなどを通して、ウクライナの人に何が起きているか関心を持ち続けることが大事だ。そして、知ったことを、家族や友達、身近な人と話して長引く状況のなかでも、忘れないようにしてほしい。関心を持ち続けることが、次に何ができるか自ら考えることにつながると思います」と話していました。』

詳しい状況はわかりません。私たちも関心と思いをウクライナに寄せていきたいと思います。支援や協力に関心のある方は、アドラ・ジャパンのホームページをご覧ください。https://www.adrajpn.org/

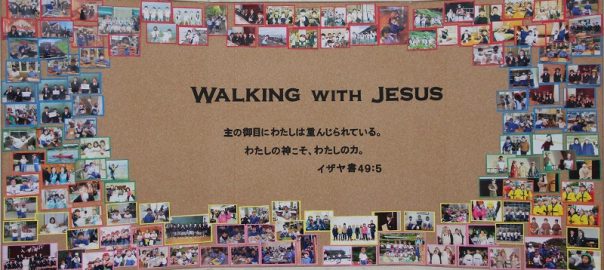

今週の卒業祈祷週(テーマ:Walking with Jesus)では、6年生が、神様による平和について、自分の経験や、聖書の物語や聖句を通して語っている場面がいくつもありました。また、祈りの組で、あるいは教室で、個人的な祈りの中に、ウクライナのことを挙げて平和のための祈りが捧げられました。

戦争は自然に発生するものではなく、人間が生み出すものです。資源や経済の格差によるもの、独裁政権によるもの、異なる民族間や異なる宗教によるもの、様々な要因があります。結果として悲惨な歴史として記録にも記憶にも残り続けます。今の子どもたちの記憶に残るものが悲惨なものであるとしたら本当に悲しいことです。

平和も自然発生するものではありません。私たちは、平和を作り出さなければなりません。そのために、まず身近な存在を尊び、自分の心と体を守り、家族を守り、社会とつながっていく。それに加えて三育の子どもたちは「Walking with Jesus」イエス様と共に歩むことが平和を作り出すことであることを知っています。子どもたちの心に真の平和が宿りますようにと祈ります。

「平和をつくり出す人たちは、さいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。」マタイによる福音書 5章9節

ご家庭の上に神様からの祝福が豊かにありますようお祈り致します。

校長 小原 義信

2022/03/04

学校生活

祈祷週5日目。

今日で最終日です。登壇前のお話し担当者と壇上に並んだ登壇者の写真から緊張感が伝わってきます。

お話の題は「主を呼ぶ人」「共にいてくださる神様」「神様への祈り」でした。

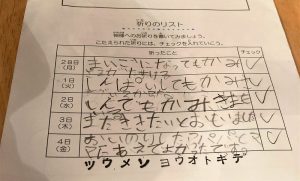

一番最後の写真はお昼休みの祈りの組に毎日参加した1年生のカードです。カタカナの部分、どんな言葉が現れたでしょうか?

2022/03/03

学校生活

祈祷週4日目。

お話し担当の6年生はもちろんですが、5年生の司会とお祈りもとてもしっかりと堂々としていて子どもたちの成長を感じます。

今日のお話は、「救いの右の手」「時空を超えて」でした。

祈りの組は集会後の各クラスで行うものの他に自主的に参加できる祈りの組もあります。お昼休みにチャペルでそれぞれが祈り、校長先生が祈祷週のしおりに毎日違う文字のスタンプを押してくださいます。金曜日までのスタンプを並べ替えると意味のある言葉が出てきます。どんな言葉になるのか楽しみですね。

2022/03/02

学校生活

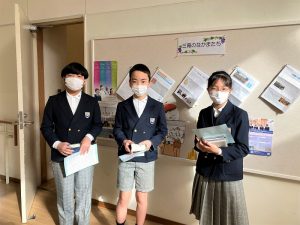

卒業祈祷週3日目。毎回登壇する前に打ち合わせとお祈りをしています。一枚目の写真両端の5年生が司会とお祈りを担当。真ん中の2人が今日のお話し担当です。

「見捨てない神様」

「預けられた『タラントン』」

という題でお話しました。お話のあとはそれぞれの教室で祈りの組を持ちます。

2022/03/01

TOPICS

卒業祈祷週2日目。チャペルでは6年生と4年生が参加し、ほかの学年はそれぞれの教室から参加しました。

5年生が司会とお祈りを担当。

今日のお話の題名は

「心配になるとき」

「感謝する人生」

でした。

2022/02/25

イベント

登校時は曇りだった空模様も駅伝大会が始まる頃には気持ちの良い青空が広がり、温かい日差しの中気持ちよく走ることができました。

ファミリー(縦割り)別で1年生からスタートして6年生までタスキを繋ぎ、今まで練習してきた成果を生かし、アップダウンの激しいコースでしたが自分のペースを考えながら持てる力全てを出し切って頑張りました。

2022/01/31

校長室

『改めて「ありがとう」の効力』

iPS細胞の研究開発でノーベル賞を受賞された山中伸弥さんと、脳科学者で小児科医の成田奈緒子さんが対談している内容の本『子育てを語る』を手にしました。お二人は同じ大学の医学部で同級生として学び、研究室も同じだったとか。現在、それぞれ別々の医学の道で第一人者としてご活躍です。

本の中に「親に本音を言えない子どもが山のようにいる」という一節がありました。確かにそうだったかなと、自分の子ども時代や、我が子の小学生時代を振り返ると思い当たることもあります。

親に喜ばれたい、というのは子どもの本能です。自分の居場所を確保しておきたいという安心感を無意識に求めるのも子どもです。そして、その安心する居場所を失いたくないと思うのです。時には背伸びをしたり、いい格好をしたり、あるいは噓をついてでも、喜ばれるため、居場所や安心を確保するため、子どもは動きます。

やっぱり子どもがいちばん認めてほしいのは、親なのです。皮肉にもそれが「親に本音を言えない」ことになっているのではないかと成田奈緒子さんは述べています。

以前勤めていた学校で、児童(仮称AさんBさん)のトラブルに出くわしたことがありました。AさんはBさんがやっていることや持っている力をうらやましく思い、BさんはAさんから嫌われているのではないかと思っていました。その裏返しにお互い過激な言葉や強い口調が出てしまったり、相手についての情報やうわさを誇張する発信源になったりしていたのです。どちらも相手よりも弱いと思っているから、あるいは相手に対して劣等感を持っているからだったのでしょうか。本当は遊びたい、一緒にいたいという本音を心の奥にしまい込んでいるように見えました。その気持ちは後から気づくことになるのですが。

いろいろなやり取りがしばらく続き、あることがきっかけで二人はお互いに気づいたことがありました。AさんはBさんを尊敬しているということ、BさんがAさんに嫌われたくないということは、本当は好きなのかも、と。 それから二人は仲良しという言葉以上に信頼し合い、彼女たちの周囲にもそれが伝わり、いい雰囲気となっていきました。

あることがきっかけとは、「ありがとう」の言葉でした。作業のあとの片付けをしたときの何気ない「ありがとう」が、しまい込んでいた本音を呼び覚まし、お互いの尊敬や好感へつながっていったのだと思います。

前出の成田奈緒子さんは「ありがとうがよく聞かれるコミュニティは、自己肯定感が高い人が多い。」「ありがとうは、自分の存在価値を確認している。自己承認を得ている。」と述べています。

「ありがとう」は魔法の言葉とよく言われます。もう一度当たり前に使っている「ありがとう」の効力をためしてみましょう。「親に本音を言える子どもが山のようになる」のではないでしょうか。

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリスト・イエスにおいて、神があなたがたに望んでおられることです。」 テサロニケの信徒への手紙一 5章 16~18節

ご家庭の上に神様の祝福が豊か在りますようにお祈りいたします。

校長 小原義信