「死の陰の谷を行くときも」

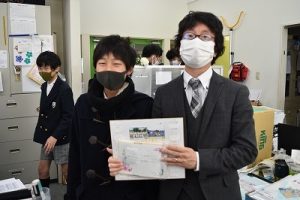

振り返りますと、昨年の3月から学校が休校になり、卒業式も在校生は参加できませんでした。しかし、今年度は、昨年から続いた新型コロナウイルスの感染が収まらない中ですが、卒業生、卒業生保護者、在校生そして教職員が集まって、第62回の卒業式を行うことができました。卒業生たちは希望に胸を膨らませて学び舎を巣立っていきました。卒業式の、私からの「卒業生への言葉」の一部を掲載します。

さて卒業、そして新しい出発に、わたくしから皆さんに伝えたいことをお話します。

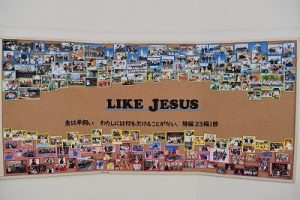

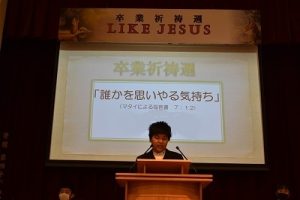

みなさんは三育小学校で何を学びましたか。そして、その学びは何のためだったのでしょうか。卒業祈祷週でみなさんは、いろいろなことを証してくれました。神様への感謝、決心、後輩に伝えたいことなどを話してくれましたが、全員に共通していたことは、『神様に信頼して、これからも歩んでいきたい。』ということでした。立派な決心だと思います。これこそ、三育小学校が一番大切にしていることであり、学んで欲しかったことなのです。この決心があれば、わたくしは、皆さんが幸せな人生を送ることができると自信を持って言うことができます。

皆さんはパナソニックという会社を知っているでしょう。この会社を一代で築き上げたのは松下幸之助さんという方です。今でも「経営の神様」と言われています。しかし、不景気による業績の悪化、資金繰りの危機、取引先との意見の衝突、そして戦争・・・その人生は常に順風満帆だったわけではありませんでした。

松下さんの著書「道をひらく」の中に「道」という一節があります。次のような文章です。

「自分には自分に与えられた道がある。天から与えられた尊い道がある。どんな道かは知らないが、他の人には歩めない。自分だけしか歩めない。二度と歩めぬ、かけがえのないこの道。広い時もある。せまい時もある。のぼりもあればくだりもある。坦々とした時もあれば、かきわけ、かきわけ汗する時もある。

この道が果たしてよいのか悪いのか、思案にあまるときもあろう。なぐさめを求めたくなる時もあろう。しかし、所詮はこの道しかないのではないか。

あきらめろと言うのではない。いま立っているこの道を休まず歩むことである。自分だけしか歩めない大事な道ではないか。自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。他人の道に心を奪われ、思案にくれて立ちすくんでいても、道は少しもひらけない。道をひらくためにはまず歩まねばならぬ。心を定め懸命に歩まねばならぬ。それが、たとえ遠いみちのように思えても、休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。深い喜びも生まれてくる。」

さて皆さんはこれからどのような道を歩んでいくのでしょうか。ひとりひとりに与えられた、他の人とは違う道があると松下さんは言っておられます。ひとりひとりが将来の夢を描き、しっかりとその道を歩んでいってほしいと思います。

聖書の中にイザヤという預言者が出てきます。紀元前6世紀に、イスラエルはバビロニアという強国に滅ぼされました。主だった人びとがバビロニアの首都バビロンに連れて行かれたのです。国は滅ぼされ、信仰の中心であったエルサレムの神殿も破壊されました。その希望を失くし、囚われの身で過ごさなければならなかったイスラエルの民の一人にイザヤがいました。そのイザヤに神様の言葉が臨みました。イザヤ書55章8節9節に次のような言葉があります。

「わたしの思いは、あなたたちの思いと異なり、わたしの道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、わたしの道はあなたたちの道を、わたしの思いはあなたたちの思いを、高く超えている。」

神様の命令は、「エルサレムに帰りなさい」ということでした。そのふるさとは荒れ果てて、戻っても食べることも飲むこともできないかもしれない。それでも、イザヤは神様の言葉に聞き従えば「良いものを食べることができ、その豊かさを楽しむことができる。」と言います。神様の思いは、私たちが思い描いているものとは異なる。神様の道は、私たちが歩もうとしている道とは異なると言っています。

みなさんはこれからさまざまな困難に遭い、挫折をし、そして失敗もすることでしょう。自分の思い通りに進めないときがあるかもしれません。しかし、神様の思いはわたしたちの思いを高く超えているのです。その歩みに神様のご計画があることを覚えていてください。ぜひこれから経験する様々なことを生かして、着実に夢への階段を登って下さい。そして、神様から与えられた才能を最大限に活かし、社会や人々に役立つ人間になってほしいと思います。

みなさんは卒業にあたって、詩編23編1節を選びました。

「主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。」

続く4節には「死の陰の谷を行くときも/わたしは災いを恐れない。あなたがわたしと共にいてくださる。」と約束されています。

これからのひとりひとりの歩む道は違いますが、いつも羊飼いであるイエス様がそばにいてくださいます。イエス様がともにいて下さることを信じて、希望をもって自分だけの道を歩んでほしいと思います。

<学校通信 2020年度 第14号>