1.2年生の交通安全教室がおこなわれました。

はじめに “道路に飛び出さない” “道路ではあそばない”という約束を確認しました。台車にのせた跳び箱を自転車に見立て、右側通行だと車が見えないので、“自転車は左側通行”ということを実際に体験しました。最後に横断歩道の渡り方を、一人ひとり再確認し「自分の命を守る」ことを学んだ時間となりました。

1.2年生の交通安全教室がおこなわれました。

はじめに “道路に飛び出さない” “道路ではあそばない”という約束を確認しました。台車にのせた跳び箱を自転車に見立て、右側通行だと車が見えないので、“自転車は左側通行”ということを実際に体験しました。最後に横断歩道の渡り方を、一人ひとり再確認し「自分の命を守る」ことを学んだ時間となりました。

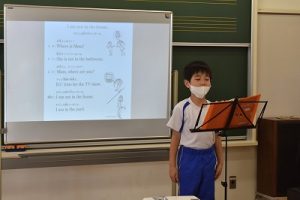

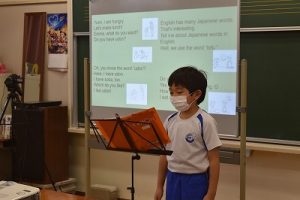

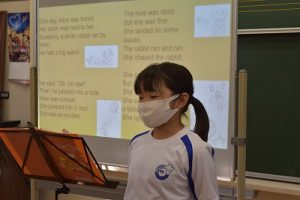

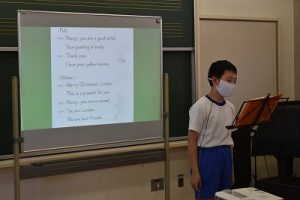

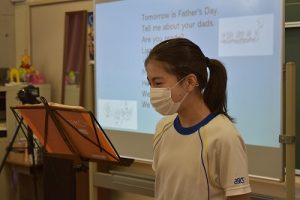

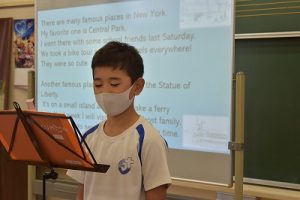

1年生~6年生、それぞれの学年で公文音読発表会をおこないました。自分が今まで学習した中で読みたい内容を選んで練習し、発表しました。子ども達が頑張って学習を続けてきたことにより身に付いた音読力を、存分に発揮できた発表会でした。

校長先生、担任の先生、ネイティブの先生も発表を聞いて下さり、子どもたちの頑張りや発音を褒めてくださいました。

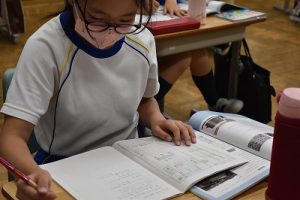

子ども達(2~6年生)も、ワークシートを使い、自己評価や他己評価をおこないました。自分やお友だちの良かった点、これから音読する時に気をつける点など、気づきがあった良い時間となりました。

~子どもの感想から~

・大きな声で音読すると、英語が上手になると思いました。

・発表する時、少しドキドキしたけどすらすら読めて嬉しかったです。もうちょっとはっきり言えたら良かったなと思いました。

・大きな声で音読することができましたが、ちょっと早く言い過ぎたかなと思いました。だけど、ずっと練習してきたので達成感がありました。

・強弱をつけるだけで言いたいことが伝わると気づきました。強弱はとても大事だと改めて分かりました。

・次の音読発表会の時は、今よりも少し長い文章を読んでみたいと思いました。

・英語を学ぶことで、他の国の人と友だちになったり、その国の現状を理解したり、違う視点で世界を見ることができることに気がつきました。

「理科は、神様が創られた自然を身近に感じ、その不思議を探る活動を通して、最も多くの感動を得ることができる教科」だと話すのは、理科担当の先生です。

子どもたちが実験・観察を通して実際に体験し、発見することを主眼において授業を計画しているため、先生と子ども達のやり取りや笑い声が教室からよく聞こえてきます。

学習を振り返った時に、理解できるようなノートのまとめ方を身に付けることができるように指導し、大切だと思われるところを互いに問題にして出し合うなど、子ども達自身が学びを深めていける取り組みも行っています。

子どもたちは、このような工夫された授業の中で、自然を愛し、大切にする心持った人へと成長していくことができます。

2020/10/19

TOPICS

5年生の家庭科の授業で、みそ作り教室を行いました。

みそ作りのプロの方に来ていただき、お出汁の味やみそ汁の美味しさを教えてもらい、実際どのように味噌を作るのか体験をしました。

初めて見る米麹に興味津々です。感触やにおいを感じながら、お塩と米麹をよーく混ぜます。その後、やわらくゆでた大豆を機械でつぶし、混ぜ合わせました。見たことのない機械や、大豆と混ぜ合わせる感覚が面白くて、子ども達は目がキラキラしていました。最後は、丸くまるめて容器に投げつけます。こうすると味噌玉の空気がぬけて良いのだそうです。

うまくいくと、バシッといい音がします。これも子ども達には楽しい作業でした。容器をめがけて勢いよく投げる子、そうっと投げる子、それぞれの個性がでていました。

できあがった味噌はまだ白い状態。これを1年熟成させると美味しいお味噌になるんだと知って、子ども達はびっくりしていました。

来年の完成がとても楽しみです。初めての体験と発見がつまった楽しいみそ作り教室でした。

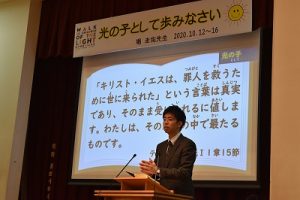

今週、2学期の祈祷週が行われました。

八王子教会の堀圭佑牧師が「光の子として歩みなさい」という題してお話しをしてくださいました。例年とは違う形での祈祷週となりましたが、ビデオを通して児童会による賛美、6年生全員によるトーンチャイム、6年女子児童による賛美、5年生によるトランペット・鍵盤ハーモニカ演奏の特別賛美が毎日捧げられました。

子ども達の祈りと素直な心に包まれた時間となりました。

子ども達の感想を紹介いたします。

1年生

・かみさまは やさしいとおもいました。

・かみさまは、にんげんがだいすきで、わたしはひかりの子だとわかりました。

・ほりせんせい、ありがとうございました。

2年生

・人間が、どんなに神様にあいされているかが分かりました。神様は、わたしたち人間のために、光、りく、海、生きものをつくってくださったことが分かりました。

・神様がわたしたちのことをつくってくださったなら、わたしも神様のことを思って、毎日すごしたいと思いました。

3年生

・ぼくも、光の子のようになりたいと思いました。神さまがぼくたちをつくったということを忘れないようにしようと思いました。

・わたしたちは、一人で生きていけないことが分かりました。だから神さまといっしょに生きていきたいです。

4年生

・私も不安な時、堀先生が言ったとおり「私は、神様といっしょにすごすために生まれた」ということを思い出そうと思います。

・ぼくたちが神さまのことを裏切ってしまったけれど、神さまが「信じる」と言ってくれていることが分かりました。

5年生

・人は大人になるにつれて暗やみが多くなります。そんなとき「なんでこんな辛いことがあるの?」と神様をうたがってしまいます。

しかし、聖書には必ずむかえにいくと書かれてあります。私はその言葉を信じ、神様が創られたこの地で生きていきたいです。

・地上の暗やみだけでなく、心の中での暗やみにもつよくなり、「神様がわたしをつくった!」ということを覚えていたいです。

6年生

・橋を架けてくれたイエス様に感謝し、橋を渡っていきたいなと思いました。僕も他の人のために働けるようになりたいと思いました。

・神様が私たち事を助けてくださると信じて、待っていたいと思います。また1週間話してくださった事を生活にいかしたいと思います。だれか困っている人がいたら、「待っててね」と声をかけたいと思いました。

家庭科は、私たちの日常生活をより豊かに快適に過ごすため、料理や裁縫、洗濯や買い物など生活の多岐にわたる分野を学びます。

5年生は、裁縫や買い物について学びました。「ノートが必要になりました。どんなノートを購入しますか」という問いには、“勉強のモチベーションをあげるため、いつもより高いノートを買います” “3冊で500円のお得なノートを買います” “必要な1冊しか買いません”など、子ども達それぞれに理由と答えがあり、お友だちの答えも聞きながら学びを深めました。

6年生は、洗濯や裁縫について学びました。ナップザック、巾着、肩掛けカバンを、自分の選んだ生地で制作しました。ミシンに悪戦苦闘しましたが、友だち同士教え合いながら完成しました。器用で教え上手な男の子たちが輝いていました。

「自分が作ってみたいものを作るほうが楽しい」と、授業や実習を工夫する家庭科担当の先生は、「家族のために自分に何ができるかをいつも考え、家庭生活を大切にする心を大切にしていきたい」と話していました。

2020/09/30

TOPICS

本校では、保護者のご事情によりお子様をお預かりする放課後児童クラブを長年続けてまいりました。しかし、諸般の事情により来年度からは運営を休止することになりましたのでお知らせいたします。ただし、長期休業中(夏、冬、春休み)は可能限り運営する予定です。ご了承くださいますようお願いいたします。

アメリカのテネシー州とカリフォルニア州から3名のゲストが、各学年の授業(Zoom)に参加してくれました。

子ども達一人ひとりが、自己紹介と授業で習ったフレーズを使いゲストに質問し、英語での会話を楽しみました。フリーの質問の時間には、次々と積極的に話しかける姿やゲストの方の応答に“Me too ! ” “Thank you” など笑顔で答える姿も見られました。「ペットを飼っていますか?」と聞くと、飼っているネコを見せてくれたり、日本とアメリカのおいしいお菓子を教え合ったり、高学年では政治的な質問も英語でする場面もありました。

「言えた!」「通じた!」という経験だけでなく、アメリカの文化にも触れる素晴らしい時間となりました。

4年生が横浜市民防災センターで、地震シミュレーターや災害シアターなど様々な体験をしてきました。

「地震や災害が起こった時の行動は頭では分かっていたけれど、実際に体験するとパニックになってしまい、思ったように動けなかった」と、子どもたちは話していました。

このような生きた経験を通し、自分の身を守る行動を学ぶことができました。